Martin Vitaloni è lo chef della prestigiosa gastronomia Peck di Milano. Ma è anche personal chef e promotore della cucina endorfinica. Scopriamo di cosa si tratta in questo articolo.

Tra una forchettata e l’altra Martin mi ha raccontato il suo pensiero: sulla sua cucina capace di far riemergere ricordi infantili, sul suo cammino spirituale fondato sul buddhismo che lo sostiene anche nella gestione dello stress quotidiano a cui uno chef professionista è sottoposto.

«La mia vita, così come l’approccio mentale al mio lavoro, è decisamente influenzata dal pensiero orientale». Martin Vitaloni

La prima domanda che mi viene in mente non può che essere semplice e diretta. Chi è Martin Vitaloni?

«Un ragazzo che sognava di diventare da grande un disegnatore di fumetti e cartoni animati e che invece è diventato un professionista della cucina! (ride, ndr). Seriamente, sono un appassionato d’arte che è riuscito a esprimere il suo talento grazie al cibo anziché tramite un disegno. Alla cucina ci sono arrivato quasi per caso, affascinato dai piatti di mia madre e dalla sacralità del momento del pasto, che io ritengo come la massima espressione della convivialità e dell’amore di una famiglia. Oggi che sono diventato uno chef professionista sono ancora più convinto che cucinare sia un gesto d’amore, ed è un sentimento che non puoi smettere di coltivare se vuoi fare bene questo mestiere. Questo perché il ruolo dello chef presuppone uno stile di vita così duro da mettere a dura prova le proprie convinzioni. È un lavoro che ti porta al limite. Io però, nonostante i naturali momenti di scoramento, non sono mai riuscito ad arrendermi. Paragono il lavoro in cucina a una donna bellissima. Un donna con cui stai divinamente ma che ti tradisce, e nonostante questo non puoi fare a meno di lei. Oggi mi occupo dei ristoranti di Peck, a Milano».

Seriamente, sono un appassionato d’arte che è riuscito a esprimere il suo talento grazie al cibo anziché tramite un disegno. Alla cucina ci sono arrivato quasi per caso, affascinato dai piatti di mia madre e dalla sacralità del momento del pasto, che io ritengo come la massima espressione della convivialità e dell’amore di una famiglia. Oggi che sono diventato uno chef professionista sono ancora più convinto che cucinare sia un gesto d’amore, ed è un sentimento che non puoi smettere di coltivare se vuoi fare bene questo mestiere. Questo perché il ruolo dello chef presuppone uno stile di vita così duro da mettere a dura prova le proprie convinzioni. È un lavoro che ti porta al limite. Io però, nonostante i naturali momenti di scoramento, non sono mai riuscito ad arrendermi. Paragono il lavoro in cucina a una donna bellissima. Un donna con cui stai divinamente ma che ti tradisce, e nonostante questo non puoi fare a meno di lei. Oggi mi occupo dei ristoranti di Peck, a Milano».

In concreto, quali sono stati i tuoi primi passi nella ristorazione?

«La mia avventura nel mondo della cucina ha avuto inizio in una trattoria immersa nelle campagne del lodigiano, dove preparavo a mano migliaia di ravioli a settimana e dove ho iniziato a cucinare sul serio.

Poi mi sono trasferito a Milano dove ho iniziato la mia lunga trafila nelle cucine degli hotel di lusso come Bulgari, Moschino, Armani. Sono questi i posti in cui ho preso coscienza delle mie capacità e dove mi sono formato sia caratterialmente che professionalmente, perché ho preso esempio dai professionisti migliori che potessi desiderare. Tra questi non posso non menzionare lo chef Elio Sironi: ho avuto l’onore di essere al suo servizio durante la sua permanenza come executive Chef all’Hotel Bulgari».

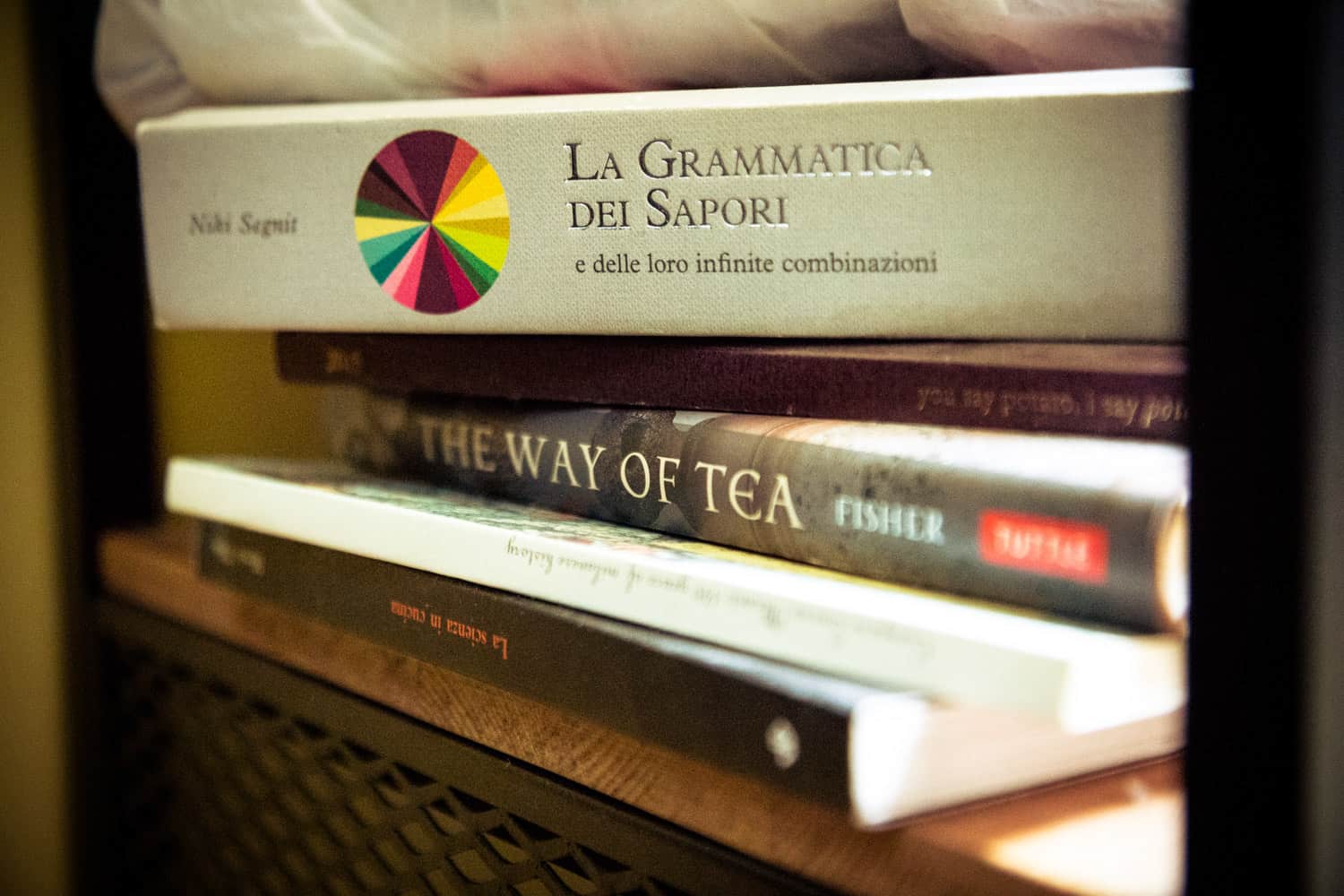

Da ospiti nel tuo appartamento non si può fare a meno di notare il tuo interesse per le discipline le filosofie orientali..

«La mia vita, così come l’approccio mentale al mio lavoro, è decisamente influenzata dal pensiero orientale. Iniziai a vent’anni a studiare in autonomia il buddhismo, spinto da un desiderio ardente di ricerca introspettiva. Ho avuto, in questo mio percorso, la fortuna di incontrare alcuni maestri zen che mi hanno accompagnato nel mio cammino e aiutato a formarmi. Questi incontri hanno influenzato decisamente in meglio la mia vita e portato a praticare seriamente la filosofia buddhista.

«Ero arrivato al limite, sia in termini di stress che di convinzione. Ho anche pensato di cambiare strada». Martin Vitaloni

Non di rado sono stato definito “lo chef zen”, perché dicono che nella mia cucina si respiri un’armonia unica. Con questo non voglio dire che lavorare alle mie dipendenze sia semplice ma anche nei momenti di tensione l’armonia di base riesce ad emergere. Certo, la scelta delle persone giuste per comporre il proprio staff è l’altro aspetto fondamentale per far sì che tutto funzioni».

C’è mai stato in questi anni, un momento di crisi tale da farti mettere in dubbio alcune scelte?

«Sì, a 28 anni, dopo la mia prima esperienza da sous chef, ruolo che ritengo come il più difficile in assoluto all’interno di un grande ristorante. Si tratta della figura intermedia tra l’executive chef e i cuochi. In assenza del capo sei tu a farne le veci, ma non sarai mai considerato come lui a tutti gli effetti. È evidente che il peso delle responsabilità non sia sia facile da sostenere. Ero arrivato al limite, sia in termini di stress che di convinzione. Ho anche pensato di cambiare strada, ma non sono mai riuscito a immaginarmi in altri ambiti se non questo in cui vivo e voglio continuare a vivere. Non so se fosse un mio limite mentale o semplicemente il fatto che l’alta ristorazione è la mia vita. Mi piace pensare che sia la seconda ipotesi».

Veniamo ora alla cucina endorfinica, ovvero la “cucina che sprigiona felicità”.

«Premetto solo una cosa: non sono io il progenitore di questo termine ma devo attribuirne la paternità alla titolare del Chateau Monfort dove ho lavorato. Ogni volta che proponevo un nuovo menù degustazione lui definiva le nuove proposte come endorfiniche, perché a suo dire sprigionavano felicità.

Conoscendo a fondo questa persona, elaboravo le mie proposte culinarie giocando con gli ingredienti chiave della sua storia, i piatti, i cibi e gli ingredienti che prediligeva durante la sua infanzia e adolescenza. Lei ha dato semplicemente il nome giusto a qualcosa che facevo, ma al quale non avevo mai avuto l’istinto di assegnare un’etichetta. La cucina endorfinica consiste nel reinterpretare ingredienti o i piatti chiave rimasti nella memoria del mio commensale per fargli rievocare ricordi positivi e sensazioni intrinsecamente connesse al passato: un movimento di sinapsi capace di creare un virtuosismo positivo nella mente.

Se penso ad una mia reminiscenza endorfinica, ad esempio, la mia mente corre immediatamente al ricordo della zuppa di pane con brodo di carne che mia madre mi preparava quando ero un bimbo. Ecco, se dovessi realizzare un menu endorfinico per me stesso, uno dei piatti non potrebbe che essere una versione gourmet di questa pietanza, una rivisitazione che non punta alla riproduzione precisa di quel piatto, ma a una reinterpretazione “sporca” della mia memoria. Un po’ come se si volesse realizzare la cover di una canzone, dando al suo testo uno stile diverso tramite il proprio timbro vocale. Io non voglio replicare un piatto del passato, voglio rievocare gli stessi ricordi attraverso quello che realizzo per il mio commensale, provocando un movimento endorfinico nelle sue sinapsi».

Quale potrebbe essere il tuo menu endorfinico?

«A parte la zuppa di pane della mamma? (ride, ndr). Se si vanno a toccare le mie endorfine, giocoforza si va a lavorare su tutti i ricordi legati alla mia famiglia, dove il pranzo e la cena erano il momento per stare tutti insieme. Mi tornano alla mente il risotto con la zucca, la cotoletta alla milanese con la panatura fatta con i grissini, tipico vezzo di chi, come mia madre, proviene dal Meridione. Oppure penso al dolce, il classico budino al cioccolato fatto con le polverine del supermercato.

Riprodurre o meglio far rivivere quegli stessi sapori non è affatto un lavoro facile. Uno dei miei dolci preferiti che ho realizzato reinterpretandolo è il “Plasmon suite”, un dessert a biscotto con gelato al Plasmon intinto nel cioccolato che va a “toccare” una panna cotta, che vuole ricordare il latte che bevevo in casa al mattino, con una schiuma di Ovomaltina, Per ricreare la colazione che facevo da piccolo ho dovuto basarmi sui prodotti di quel tempo, reinterpretando però la pietanza nella sua globalità».

Chi sono i tuoi punti di riferimento nel mondo dell’alta cucina?

«Svariati. Da un punto di vista di rivisitazione della cucina italiana il migliore è senza ombra di dubbio Massimo Bottura. Al di là d’essere per me al pari di una divinità, Massimo è molto “endorfinico”, cerca sempre di trarre spunto dalla tradizione italiana.

A livello internazionale non posso non citare Gordon Ramsey come businessman. L’aspetto del conto economico in cucina è particolarmente sottovalutato. La ristorazione, di fatto, è un prodotto in vendita e come tale deve essere frutto di una serie di calcoli economici. Ci sono chef che si fanno prendere solamente dall’arte senza essere in grado di tenere in piedi un ristorante. Da un punto di vista dell’innovazione pura è impossibile non menzionare Gualtiero Marchesi, che ha rivoluzionato la tradizione culinaria italiana, e Ferrà Adrià, lo chef che è stato in grado di scardinare ogni ordine precostituito grazie alla sua cucina molecolare».

Questa casa è il tuo rifugio. Corrisponde in pieno alla tua idea di dimora o cambieresti qualcosa?

«La considero come casa mia, anche se sembra un porto di mare. La mia idea di casa è un posto dove dormire tranquillo, riuscire a far calare la tensione e ritrovare la serenità fuori dal caos del mondo. Per me chiudere la porta e ritrovarmi da solo è fondamentale. La casa è un luogo che fa rima con pace».

Come immagini la tua carriera nei prossimi anni?

«Come cuoco mi immagino sempre più impegnato come personal chef o come autore di un format innovativo come il micro ristorante: locali per un massimo di 10-12 coperti, con la cucina posta al centro dove poter avere un rapporto diretto con il cliente.

Tornando al tema del personal chef, per me è un piacere poter entrare nella casa di gente che si vuole regalare un momento speciale. Presentarmi al tavolo davanti a pochissimi commensali e spiegare i miei piatti senza avere un cameriere come intermediario rappresenta per me una soddisfazione senza eguali.

Cucinare e spiegare cosa cucino rappresenta per me la chiusura del cerchio: esprimo e racconto coi gesti, con le parole e con i piatti le emozioni che mi porto dentro».

Articolo: Mauro Farina Shooting fotografico: Martina Padovan