Giulio Piscitelli è un fotoreporter, impegnato da anni a osservare da vicino e documentare i fenomeni migratori in diversi Paesi. Scopriamo la sua storia.

Quanta disperazione e insieme quanta speranza possono convincere qualcuno in cerca di un futuro migliore a lasciare tutto, superando deserti e torture, per salire su un’imbarcazione precaria, attraversare il mare per un numero incalcolabile di ore e provare a raggiungere un approdo che nessuno può assicurargli raggiungerà? Forse non ci pensiamo abbastanza. Quanto coraggio, quanta determinazione, quanta incoscienza possono volerci per decidere di seguire nel loro viaggio queste persone e le loro speranze, accompagnandole nella traversata su un’imbarcazione precaria che rischia di affondare in un’ultima impresa, pur di raccontare nella maniera più completa possibile un fenomeno, pur di portarsi a casa quelle foto che non ha nessun altro?

Sono tutte domande a cui forse nemmeno il fotoreporter Giulio Piscitelli ha una risposta, nonostante da anni osservi da vicino i fenomeni migratori, documentati in diversi Paesi e di cui ha seguito tutte le tappe, fino all’arrivo in Europa, rischiando la propria pelle, spinto da quello che riconosce come il suo motore primario, la curiosità. «Io non lavoro per informare, ma perché sono curioso. Se poi le persone ne ricavano un beneficio di conoscenza ne sono felice e orgoglioso, ma il mio caso è più che mai egoistico», ammette.

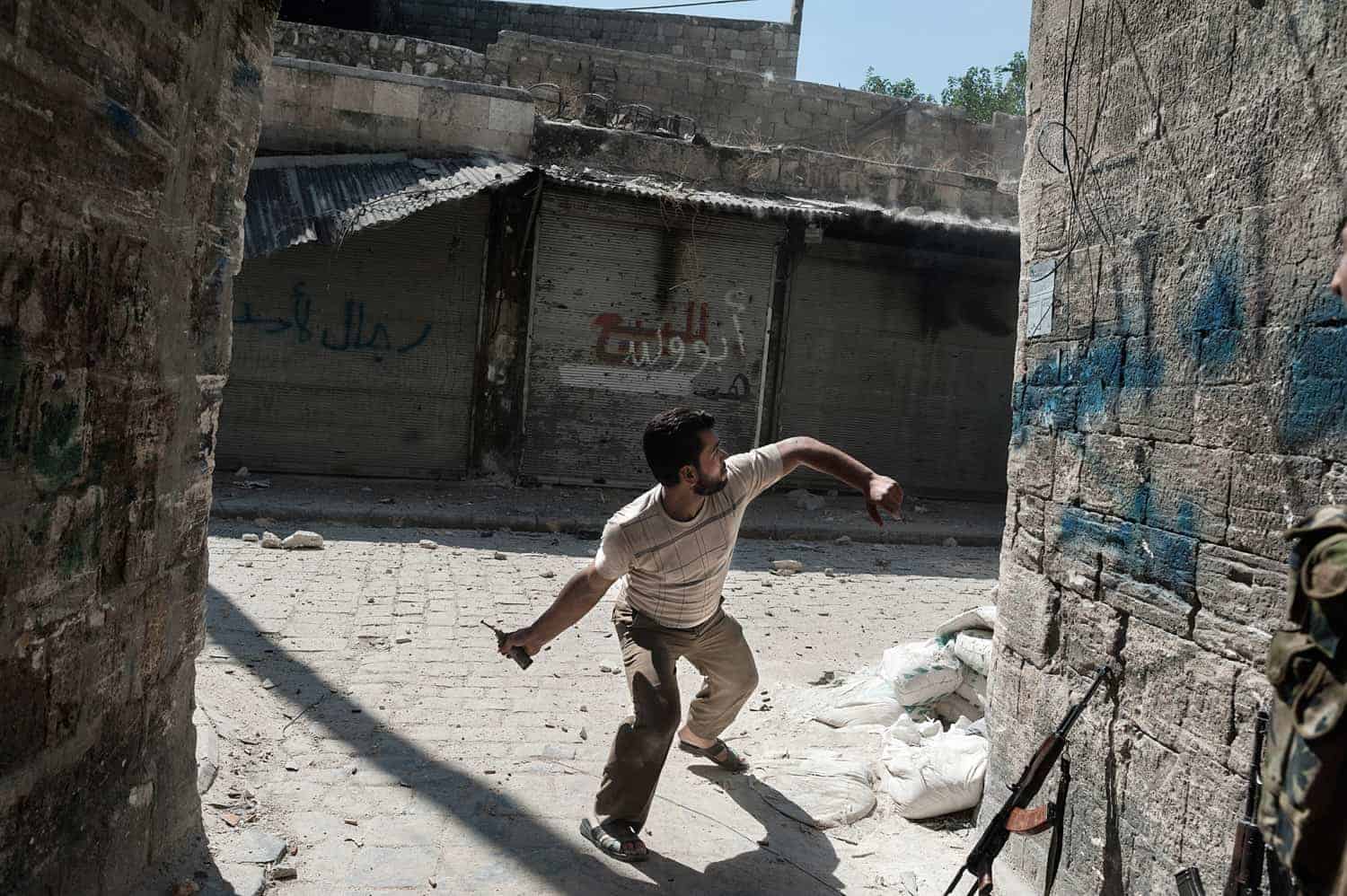

Nato a Napoli nel 1981, Giulio Piscitelli dopo gli studi in Scienze della comunicazione, nel 2008, in un misto di caso e necessità ha lasciato il lavoro di grafico e intrapreso la strada della fotografia, lasciandosi trascinare dall’attualità, da piazze e manifestazioni, a partire dalla crisi dei rifiuti a Napoli, fino alla guerra in Iraq e in Siria. In breve tempo Giulio Piscitelli ha iniziato a collaborare con alcune agenzie e a vivere delle foto che vendeva. Nel 2010 la rivolta dei braccianti in Puglia, a Rosarno, attirò la sua attenzione: intuì che il tema dell’immigrazione non si sarebbe esaurito tanto in fretta. È in quell’anno che è iniziata From here to there, ricerca fotografica dedicata al fenomeno dei flussi migratori, divenuta vero e proprio progetto solo diverso tempo dopo il suo inizio, a dimostrazione che spesso una buona intuizione può arrivare a definire un’intera carriera, o almeno il suo avvio.

Nel 2012 la borsa di studio del Magnum foundation emergency fund ha premiato From there to here, dandogli la fiducia e i mezzi per continuare, mentre l’anno dopo è arrivata la firma con l’agenzia Contrasto, che ancora lo rappresenta, seguita dalla vittoria del premio fotogiornalistico Ponchielli nel 2016. Il progetto, raccolto nel libro Harraga pubblicato nel 2017 con Contrasto, è oggi ancora aperto, con un focus sul tema delle seconde generazioni e i fenomeni razzisti che, dice il fotografo, «sono particolarmente difficili da raccontare».

«Per anticipare gli eventi e trovarsi al posto giusto al momento giusto, oltre a una grande preparazione, ci vuole fiuto». Giulio Piscitelli

Domando a Giulio Piscitelli se questo costituirà un capitolo a parte, ma per lui è tutto estremamente connesso. «Il collegamento tra persone che attraversano il deserto a piedi e un gruppo di ragazzi che giocano a basket in provincia di Napoli – come i giovani di seconda generazione della squadra Tam Tam su cui il fotografo ha lavorato, così qualificati che avrebbero potuto rappresentare l’Italia in Nazionale e portarla alla vittoria, ma esclusi perché ancora sprovvisti della cittadinanza italiana – non è così immediato in una scelta fotografica, ma lo è nella mia mente. Un ragazzo di 14 anni che abita a Castel Volturno che parla italiano, inglese e napoletano, che io reputo italiano, probabilmente non conosce così bene la questione migratoria perché non l’ha vissuta sulla propria pelle, ma non è legato anche lui alla storia del padre che dieci anni fa è arrivato su una barca o via terra, in maniera rocambolesca e con un visto transitorio, ed è rimasto nel nostro Paese?».

Perché all’epoca hai scelto di concentrarti sul tema delle migrazioni?

«Nel 2010 mi sono reso conto che quella delle migrazioni era una tematica ampia, che poteva essere approfondita, ma non ho pensato potesse diventare un progetto lungo 9 anni. Così, mentre mi dedicavo ad altre storie, ho continuato a portare avanti anche quella. Anche in Iraq, dove sono stato nel 2016 per seguire la guerra, ho avuto modo di continuare a sviluppare il tema in maniera naturale, occupandomi dei flussi migratori che muovevano da Mosul.

Per anticipare gli eventi e trovarsi al posto giusto al momento giusto, oltre a una grande preparazione, ci vuole fiuto. Bisogna anche avere un po’ di fortuna. Il fiuto, sapere quando muoversi, è tra i fattori più importanti, ma ovviamente non basta. Puoi arrivare in tempo su una notizia, ma se ti limiti a prestare attenzione solo a quanto ti passa sotto gli occhi senza capire come evolvere la ricerca sul campo e quali questioni approfondire, è inutile».

«Tra il “vado” e il “non vado” vorrei sempre scegliere il primo, perché penso: “Se non mi ci mando io chi mi manda?”». Giulio Piscitelli

Cosa ha rappresentato per te un progetto come From here to there, quali sono state le maggiori difficoltà nel portarlo avanti e cosa hai imparato in questi anni?

«Lavorare con la fotografia e fare i giornalisti è attualmente una forma di imprenditoria e io sono un pessimo imprenditore e comunicatore: questa è stata sicuramente una difficoltà in un settore in crisi. Il lavoro si fa anche una volta tornati a casa, quando bisogna riuscire a vendere le foto, ed è altrettanto impegnativo. Non sono mai stato bravo a organizzare, pianificare, vendere, relazionarmi con gli editor e le redazioni: sono rimasto spiazzato.

Tuttora non sono in grado di proporre veramente un progetto o un servizio da svolgere in assegnato, preferisco aspettare di aver voglia e mezzi per seguirlo in autonomia. Professionalmente è sbagliato, perché finisco per rischiare facendo tutto a mie spese fisiche, psicologiche ed economiche, senza avere la certezza di poter rientrare delle spese: è logorante, ma mi ha insegnato a tenere le spalle dritte nei momenti di difficoltà e a fare attenzione ai budget. Tra il “vado” e il “non vado” vorrei sempre scegliere il primo, perché penso: “Se non mi ci mando io chi mi manda?”, ma non sempre è possibile».

Nell’aprile 2011 hai trascorso più di 24 ore su un gommone insieme a un gruppo di migranti dalle coste della Tunisia fino alla Sicilia, senza la certezza di arrivare toccare terra. Che differenza ha fatto per te questa esperienza a livello di vita, prospettive e carriera?

«Per me è stata importantissima. Per la prima volta mi ha insegnato a rapportarmi a gente molto lontana da me e potenzialmente pericolosa, o armata, come è stato poi in Siria e Ucraina. Ho imparato a diffidare e di chi fidarmi, che è bene parlare con più persone possibili e non seguire idee preconcette. Soprattutto, quell’occasione mi ha dato la possibilità di presentarmi come fotoreporter. Se non avessi rischiato la vita, le foto che avevo scattato qualche mese prima a Lampedusa probabilmente non le avrei vendute. È un ragionamento sbagliato, ma per riuscire a fare un buon lavoro su quella tematica, al di là del mio interesse per quella storia, ho dovuto fare qualcosa che non aveva fatto nessuno e che avrebbe reso quel materiale vendibile, dandomi la possibilità di andare avanti.

Forse è qui che entra in gioco l’intuito di cui parlavamo prima: sapevo che avrebbe funzionato e che mi avrebbe dato la possibilità di avere materiale di valore con cui focalizzare l’attenzione su di me e introdurmi come professionista in un determinato circuito. Ero e sono tuttora un fotografo senza particolari abilità, quindi ho colto la palla al balzo, raccogliendo anche un po’ meno di quanto mi aspettassi, ma sono passato alle cronache in quel periodo come quello che ha fatto l’impresa. Certo, non è giusto fare sempre l’impresa per lavorare, può andare bene una, due, tre volte, ma non si può sempre rischiare tutto, non è giusto nei propri confronti».

Tu sei nato e cresciuto a Napoli, e ancora ci vivi. Lavori mai sul territorio?

«Non potendomi muovere come prima per diverse ragioni, sto cercando di lavorare su qualcosa di interessante e importante dal punto di vista umano senza che sia per forza lontanissimo o pericoloso: non c’è solo la guerra, esistono anche crisi meno evidenti. Sto continuando la mia ricerca su Castel Volturno aperta qualche anno fa e ultimamente sto provando a lavorare su Scampia, un quartiere che non è pericoloso come ancora si racconta ed è anzi interessante nella sua estrema normalità. Fare un lavoro su quartieri che sopravvivono alle trasformazioni e su altre realtà liminali è difficile proprio perché sembra non stia succedendo niente. Molto più difficile che fotografare la guerra o questioni di attualità.

Io sono del tutto disabituato a tempi così dilatati, alle attese e alla costruzione di questo tipo di relazioni: a volte abbandono, perché lo trovo estenuante. Invidio i fotografi come Marc Asnin, in grado di lavorare su questioni estremamente private: mi domando come si faccia a entrare nell’intimità delle persone fino a questo punto, a scomparire quasi del tutto in una stanza e a ricavare fotografie di tale intensità e reciprocità. In realtà il segreto è il tempo, la pazienza, è un modo di lavorare alla Eugene Richards, fatto di attesa, passione, comprensione, che ti fa veramente entrare nella vita delle persone. Una sorta di pratica zen e, per me, una sorta di sfida».

Quali sono i temi su cui dovremmo concentrarci oggi?

«Ognuno dovrebbe fotografare e seguire cose di proprio interesse. È indubbiamente importante a raccontare quanto accade a livello politico, stando attenti: non è facile creare una visione fotografica di cos’è l’Italia oggi, e forse la fotografia come mezzo di comunicazione non basta. Forse dovrebbero avere la precedenza quelle tematiche che ancora non sono note o conosciute, anticipando problemi futuri, come ha fatto nel 2009 Alessandro Cosmelli con Oltrenero, un progetto sul neofascismo in Italia, e ricordando che oggi giornalisti e fotografi vengono accolti in maniera diversa: se negli anni ’80 e ’90 erano necessari per raccontare per esempio scene di guerra, con i rischi connessi, oggi non sono più così necessari, né benvoluti.

Quello che ritengo davvero importante è non chiudere gli occhi sulle ingiustizie che ci sono nel mondo. Quelle vanno raccontate, insieme a tutto quello che riguarda i diritti umani e civili, il razzismo, la paura dell’altro, l’islamofobia. Il racconto sull’immigrazione è fondamentale, e ben venga la bulimia di immagini, anche se ci addormenta un po’».

Quali sono le immagini a cui tieni di più e perché?

«Quelle importanti sono quelle che ho sentito di più durante questi anni di lavoro, anche se visivamente mi piacciono meno, come quelle del 2017 e 2018 scattate durante le manifestazioni dei braccianti nel foggiano, sotto il sole. Non ho fatto belle foto, ma quel caldo mi aveva quasi ammazzato.

Le foto a cui sono più affezionato in realtà non hanno spesso niente a che vedere con fotogiornalismo, come nel caso del mio primo viaggio in motocicletta oltremare con gli amici. Ogni volta che scorro l’archivio risalgo a un determinato momento al quale sono rimasto più o meno affezionato e tornano alla mente i ricordi. Per me è questo il senso della fotografia».

Articolo: Alessandra Lanza

Foto: Giulio Piscitelli