Fabio Tammaro è uno chef campano che ha portato la sua cucina di pesce nella città di Verona. Segue una filosofia che inizialmente ha spiazzato i clienti del suo ristorante. Ma aveva ragione lui.

in collaborazione con:

Fabio Tammaro ha una lisca di pesce tatuata dietro l’orecchio sinistro: è una ricciola, la prima che ha pulito. È uno chef che porta sul corpo i segni dei suoi passaggi di vita: la città d’origine, Torre Annunziata, il pesce che manipola con sapienza ogni giorno, i poeti e gli scrittori che con le loro opere hanno dato voce a quel mondo imperscrutabile fatto di acqua salata e gabbiani che lui ama tanto.

Fabio Tammaro è giovane, ma è già titolare di uno dei migliori ristoranti di pesce (prevalentemente crudo) di Verona, l’Officina dei Sapori. Una città, Verona, in cui il mare non c’è ma lui, il mare, ce l’ha portato a forza. Ha fatto piazza pulita di tutto ciò che per i comuni mortali è “cucina di pesce” e si è imposto a clienti ed estimatori con la sua filosofia fatta di rispetto per il pesce fin dalla sua nascita, nelle profondità marine.

Spesso mi chiedo se queste grandi passioni per la materia prima, prima o poi, non si scontrino con le esigenze commerciali di un ristorante. L’occasione di scoprirlo è arrivata durante un cooking show di Fabio nei locali de La Soffritta, dove abbiamo chiacchierato mentre ci preparava due piatti del suo menu: capesante scottate su terra di olive nere e guacamole e lo spaghettone “sciuè sciuè 2012” con ricci di mare, burrata e basilico che abbiamo accompagnato con i vini della cantina La Pria.

«Litigai pesantemente con un professore perché mi presentai a fare il servizio in sala con degli sportivissimi e grossolani calzini di spugna». Fabio Tammaro

Fabio, la tua carriera di chef è iniziata in modo decisamente rocambolesco: i tuoi studi ti stavano portando in un’altra direzione. Cos’è accaduto?

«Frequentavo l’Istituto Alberghiero, indirizzo “sala e bar”, ma per quel ruolo era richiesto un rigore che non mi apparteneva. Litigai pesantemente con un professore perché mi presentai a fare il servizio in sala con degli sportivissimi e grossolani calzini di spugna invece delle calze classiche da uomo che quel ruolo richiedeva.

Venni perciò sbattuto in “office”, quella zona della sala in cui si lucidano le posate. E mai punizione fu più provvidenziale: da quella stanza potevo sbirciare i futuri cuochi all’opera in cucina: la fatica, il sudore, la velocità e la precisione dei loro movimenti nell’eseguire i piatti. Sembravano i meccanici della Formula Uno, tanto erano veloci e affiatati. Dovevo far parte anch’io di quel mondo».

Così cambiasti indirizzo.

«Sì, al terzo anno scelsi la specializzazione in cucina. Avevo 16 anni e la consapevolezza che quello era il mio posto».

Così sei arrivato a Verona. A proposito: perché una città così poco “marinara”?

«È stato un caso, non era previsto. Sono arrivato al ristorante Officina dei Sapori perché cercavano uno chef che sapesse interpretare il mare in modo diverso.

Dopo un anno, nel 2012, sono entrato in società e ora sono amministratore della società e chef. Ho portato all’interno del ristorante la mia etica, lontana da tutto ciò che è commerciale, ma che impone decisioni forti sia sulle materie prime che sulla proposta di menu».

Qual è stata la prima difficoltà incontrata?

«Non riuscivo a reperire le materie prime nel modo in cui ero sempre stato abituato. Verona non è esattamente una città di mare, ma io ho sempre acquistato il pesce direttamente dai pescatori: ho bisogno di guardarlo, il pesce, non riuscivo a comprare a scatola chiusa. Non sto acquistando caramelle».

Hai avuto gli stessi problemi anche a veicolare la tua filosofia di cucina?

«No, perché quando un cliente è disposto a capire cosa c’è dietro la scelta di un ingrediente o quali motivazioni ci spingono a proporre un piatto, il cliente le condivide con noi. Sembra banale da dire, ma il rispetto della materia prima è alla base della mia filosofia: il problema sorge quando devo spiegare cosa si intende per rispetto».

Sono tutta orecchi.

«Il mar Mediterraneo sta soffrendo a tal punto che nel 2050, probabilmente, non resterà quasi nulla da pescare. Abbiamo tutti la responsabilità di tutelarlo prestando attenzione a cosa si mangia e in che modo lo si mangia.

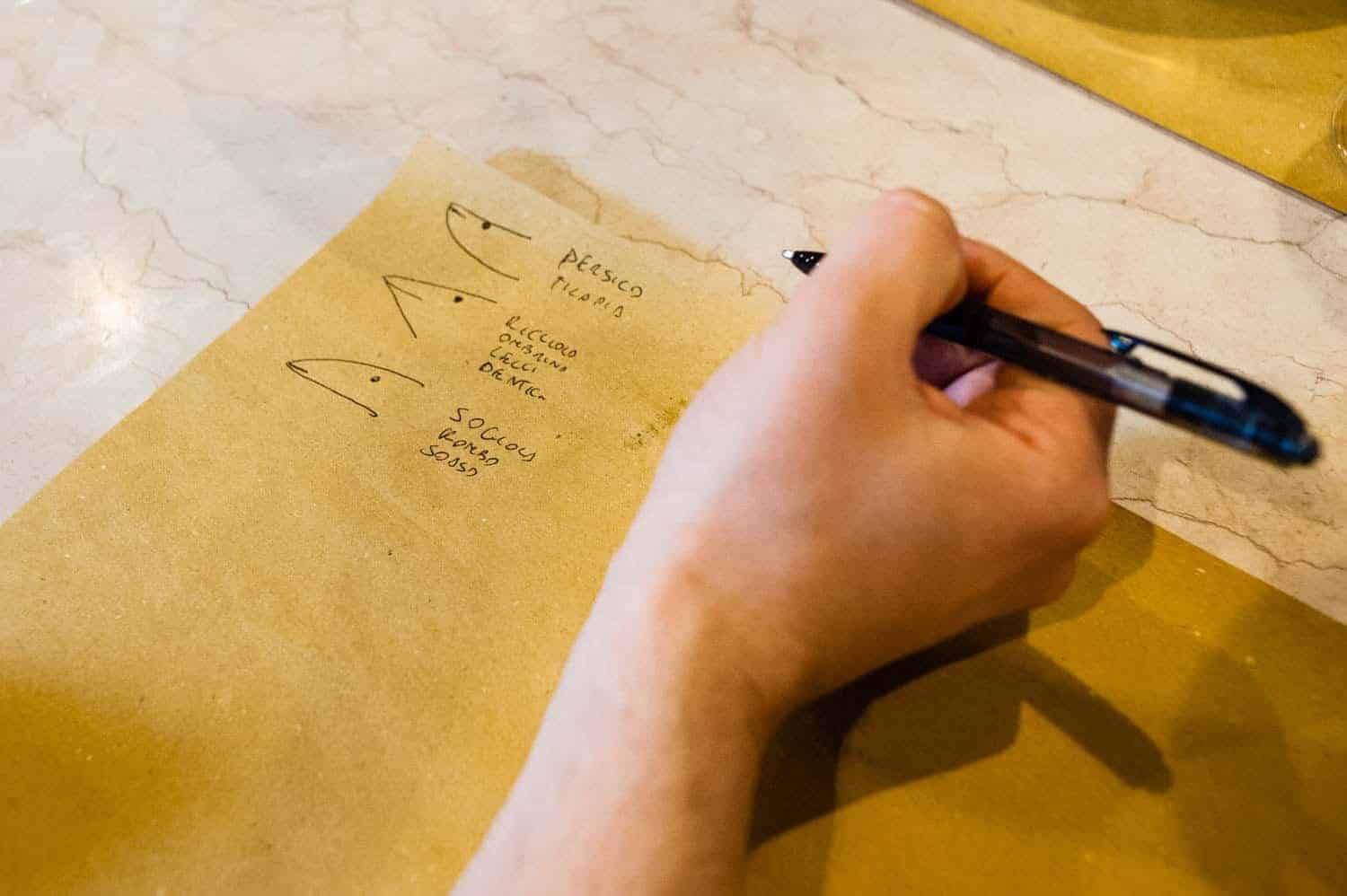

In Italia ci sono 350 specie di pesce, ma commercialmente ne abbiamo solo 20 a disposizione per l’acquisto e il consumo. Domandiamoci, quindi, quale sia il senso di andare a prendere i branzini e le orate dalla Grecia, il salmone in un allevamento o il pesce spada e il tonno del Pacifico.

Sono scelte che danneggiamo i nostri pescatori e la nostra economia, per non parlare del fatto che si tratta di prodotti realizzati per essere venduti e che hanno quindi seguito un’alimentazione sbagliata o, peggio, sono carichi di ormoni che li hanno fatti crescere in fretta».

Quali sono, quindi, i ruoli dei ristoratori e dei clienti all’interno di questa economia così fragile?

«Noi ristoratori abbiamo il dovere di sensibilizzare il cliente sul tema e renderlo consapevole.

Nel mio ristorante non si trovano salmone, branzino o orata perché lavoriamo solo pesci pescati e non di allevamento e solo pesci che abbiano un determinato peso».

Cosa c’entra il peso con questa filosofia?

«Dal peso del pesce si evince la sua età. Non dobbiamo mai dimenticare che quando togliamo un pesce dal mare gli impediamo di riprodursi. Pertanto, se peschiamo e mangiamo pesci troppo piccoli non diamo loro il tempo di riprodursi, mentre se mangiamo pesci troppo anziani rischiamo di ingerire della carne che ha maggiori probabilità di essere entrata in contatto con sostanze inquinanti.

Noi lavoriamo pesci che vanno dai 20 ai 40 chili: si tratta di pesci che hanno all’attivo almeno 5 o 6 anni di riproduzione, sono ancora tonici e giovani, ma hanno potuto riprodursi. Un po’ come un giovane un uomo di 30 anni».

Noi lavoriamo pesci che vanno dai 20 ai 40 chili: si tratta di pesci che hanno all’attivo almeno 5 o 6 anni di riproduzione, sono ancora tonici e giovani, ma hanno potuto riprodursi. Un po’ come un giovane un uomo di 30 anni».

«Un grande chef diceva “esistono due cucine, quella buona e quella non buona”. Noi cerchiamo di fare cucina buona». Fabio Tammaro

Ma come è possibile calcolare l’età del pesce dal peso?

«Generalmente, subito dopo il raggiungimento della maturità sessuale la crescita dei pesci si stabilizza, passando da tre chili ad un chilo per anno. Grazie a questo calcolo riusciamo a risalire all’età del pesce e possiamo servire ai  clienti pesci non troppo anziani. Per fare un esempio, il tonno che troviamo in commercio viene ricavato da pesci oceanici che superano abbondantemente i 100 chili: stiamo quindi parlando di pesci che possono superare gli 80, 90 anni di età. Ma non solo: in base al periodo di pesca riusciamo a selezionare esemplari con più o meno tessuto adiposo. Durante le stagioni degli amori i pesci dimagriscono drasticamente a causa delle lunghe traversate per poi ingrassare notevolmente subito dopo l’atto riproduttivo. Se si cerca la ventresca, è quello il periodo ideale.».

clienti pesci non troppo anziani. Per fare un esempio, il tonno che troviamo in commercio viene ricavato da pesci oceanici che superano abbondantemente i 100 chili: stiamo quindi parlando di pesci che possono superare gli 80, 90 anni di età. Ma non solo: in base al periodo di pesca riusciamo a selezionare esemplari con più o meno tessuto adiposo. Durante le stagioni degli amori i pesci dimagriscono drasticamente a causa delle lunghe traversate per poi ingrassare notevolmente subito dopo l’atto riproduttivo. Se si cerca la ventresca, è quello il periodo ideale.».

Seguire questa filosofia è costoso, per chi gestisce un ristorante?

«Sì, ha un prezzo alto, economicamente parlando. Ci è capitato che alcune persone si siano sedute al tavolo, abbiano aperto il menu, l’abbiano chiuso e se ne siano andate. L’hanno fatto perché non hanno trovato il branzino al sale, la pasta col salmone, la pepata di cozze o la frittura di totani. Tutto ciò a cui la classica cucina di pesce ci ha abituati.

Intendiamoci: questa non è una ristorazione sbagliata, se rispecchia la ciclicità di vita dei prodotti. Ma le cozze sono un prodotto stagionale e trovarle dodici mesi l’anno significa mangiare cozze anche durante il loro periodo riproduttivo.

Prezzi alla mano: il pesce da allevamento costa 9,90 euro al chilo, mentre il pesce pescato ha un costo di 25 euro. Quindi chi prende pesce pescato o è stupido o è innamorato del mare. Ecco perché, nel nostro piccolo, cerchiamo di fare scelte non facili, ma che sappiano essere giuste.

Una scelta che ci è costata molto, inizialmente. Ma oggi, dopo quasi otto anni, le persone che ci conoscono hanno capito la nostra filosofia, ci hanno identificato come ristorante che fa prevalentemente pesce crudo di qualità e ne vado molto fiero».

Hai mai pensato a come poter definire la tua cucina?

«Ho sempre cercato di evitare aggettivi come cucina gourmet, cucina naturalista, cucina rispettosa. Un grande chef diceva “esistono due cucine, quella buona e quella non buona”. Noi cerchiamo di fare cucina buona».

Quando si parla di pesce crudo viene subito in mente la cucina giapponese. È stato difficile far capire ai clienti che il pesce crudo può essere altro?

«La cucina giapponese, la vera cucina giapponese, è difficilissima da trovare in Italia. Essa è frutto di una cultura secolare, fatta di grandissima tecnica, rigore e rispetto verso la materia prima. Da noi in Occidente arrivano spesso dei surrogati, delle imitazioni sbiadite, un po’ come succede con la pizza e la lasagna all’estero: ce la copiano con scarsissimi risultati.

Il pesce crudo è assolutamente altro, deve essere innanzitutto sinonimo di sano e di gustoso. Il vero problema è che negli ultimi anni si sta verificando un progressivo allontanamento dalla conoscenza della natura e dai suoi prodotti: tante, troppe persone non hanno mai aperto un pesce, non sanno che dentro un pesce ci sono le uova, il fegato, il cuore.

La curiosità culinaria si è spostata; non conta più la materia prima, ma il piatto finale. Non siamo più abituati a certi sapori e profumi, che sono quelli intensi del pesce del Mediterraneo, che nulla hanno a che vedere con la cucina asiatica. Sembra incredibile, ma ci è capitato persino di essere criticati per il pesce che “sa troppo di pesce”, proprio perché non siamo più abituati a quel sapore.

A livello commerciale non abbiamo niente in comune con la ristorazione di concezione asiatica: il cliente che arriva da noi sa perfettamente che troverà i sapori intensi e autentici del Mediterraneo, senza alterazioni. La coerenza è l’ingrediente più apprezzato di tutti».

Fare cultura, per voi, non dev’essere facile. Soprattutto quando un cliente non viene al ristorante con l’idea di imparare, ma solo di mangiare.

«Questo è il motivo per cui investo molto sulla formazione del mio personale: non è sufficiente portare in tavola un piatto dicendo al cliente quale pesce gli stiamo servendo, ma dobbiamo essere pronti a saper spiegare il motivo di tante nostre scelte.

Ad esempio, è capitato che alcuni gamberi fossero arrivati a tavola con la testa di un colore violaceo scuro; quel colore era dato dalle uova che stavano maturando dietro le guance, quindi era un gambero di grande qualità. Comunicando questa informazione il cliente cambia totalmente approccio e riesce a godere ancora di più la sua esperienza, apprezzando l’unicità di quel boccone. Sono tutti aspetti che vanno condivisi con il cliente perché acquisisca consapevolezza e maggiore cultura su una materia prima tanto delicata».

Mentre sto per accomodarmi a tavola, Fabio Tammaro termina di completare il piatto con un filo d’olio e mi confida, sottovoce: «mi piace che il cliente esca soddisfatto dal mio ristorante dopo aver mangiato i limoni di mare: non solo perché erano buoni, ma perché ha capito che quella sera ha trovato un prodotto speciale che la prossima volta, probabilmente, non ritroverà».

Articolo: Sonia Milan

Shooting fotografico: Simone Toson

VIdeo: Davide e SImone Rudari

Ricetta: Capasanta scottata su terra di olive nere e guacamole

Ingredienti:

- capesante

Per la terra di olive nere

- olive nere

- pane

Per la guacamole

- avocado

- limone

- spicchio d’aglio

- un quarto di cipolla

- peperoncino jalapeño

- pomodorini

- coriandolo

- sale

Procedimento:

Prendere una ciotola di acqua fredda salata e immergervi le capesante, per purificarle dalla sabbia. Dopo averle lasciate in ammollo, quando la sabbia si sarà depositata sul fondo, sciacquarle in acqua salata pulita e asciugarle con carta assorbente.

Preparare la terra di olive nere: frullare insieme il pane, le olive nere e aggiustare di sale e pepe. Stendere il composto su una placca da forno e infornare a 120 gradi per mezzora.

Preparare il guacamole: inserire nel frullatore il limone spremuto, lo spicchio d’aglio, il quarto di cipolla, il peperoncino jalapeño (a cui avremo tolto i semini) e l’avocado tagliato e spellato. Aggiungiamo al mix anche i pomodorini, del sale e del coriandolo. Frulliamo il tutto e inseriamo il composto in una sac à poche. Riponiamo in frigo.

Prendiamo la terra di olive cotta e adagiamola sul piatto di portata, poi copriamola con la salsa gucamole.

Infine, scaldiamo la padella su cui andremo a scottare le capesante. Aggiungiamo nella padella poco olio d’oliva e un pizzico di sale con alghe: adagiamo le capesante sulla padella e attendiamo che si formi una leggera crosticina, poi le giriamo e ripetendo l’operazione sull’altro lato.

Le capesante devono rimanere molto morbide al centro, quasi crude. Terminata la veloce cottura adagiamo le capesante sulla salsa e la terra di olive nere.